清晨的薄雾还未散尽,八街街道凤仪村的田间地头已跃动着忙碌的身影。有的村民正弯腰在蔬菜地里除草,有的则手持农具在烤烟田垄间仔细察看烟叶的生长情况。

不远处的多肉基地里,万千株多肉植物在阳光下舒展着饱满的叶片,泛着晶莹的光泽,等待着被运往全国各地,一幅生机勃勃的乡村振兴画卷正徐徐展开。

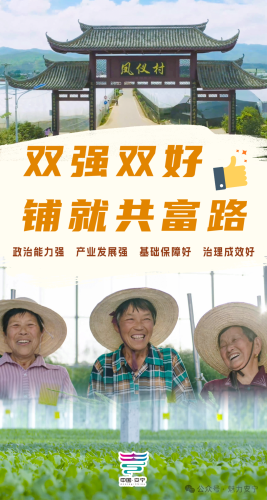

近年来,凤仪村始终以党建为舵、创新为帆,在乡村振兴的浪潮中敢闯敢试、勇立潮头。通过党员干部积分管理制度的“指挥棒”,让政治能力在量化考评中持续提升;借着多元化种植基地的“聚宝盆”,让村集体经济在产业迭代中不断壮大;靠着村干部管理服务的“贴心桥”,让基础保障在点滴落实中温暖民心;凭着村民积分制管理的“金钥匙”,让治理成效在共建共享中日益彰显。

如今,“政治能力强、产业发展强,基础保障好、治理成效好”的“双强双好”之路,不仅让村庄焕发新颜,更收获了“昆明市五星级示范党支部”“昆明市先进基层党组织”“云南省美丽村庄”“云南省民主法治示范村”等20余项荣誉称号,成为乡村发展的典范。

▎“乡村要振兴,党建是引擎。” 凤仪村党总支书记助理王富兴的话道出发展真谛。

凤仪村不断配强村级队伍,制定村组干部考勤管理制度,实行清单化、项目化管理,将工作落实到具体人员,形成了攻坚合力。凤仪村还创新推出党员积分制管理,把党员的日常行为规范、服务承诺、违纪违法、志愿服务、产业发展、人居环境整治等纳入评分项目,充分激发了党员的积极性。同时,村里严格落实“三会一课”、组织生活会等制度,定期开展党员教育培训,不断增强党组织的凝聚力和战斗力,让党性强的战斗堡垒作用得到充分发挥。

村民李大姐在多肉基地里打理植株,她笑着说“以前种地看天吃饭,现在在家门口就能挣到钱。”在凤仪村,像李大姐这样实现家门口就业的村民不在少数。凤仪村注重产业多元化发展,以鲜切花种植为主导产业,种植面积1134.2亩,蔬菜种植1020亩,烤烟种植720余亩,水蜜桃种植650亩,在村集体经济主导下,拥有多肉基地、鲜切花基地、蔬菜育苗基地和露营基地,形成“保”水果、“增”花卉、“兴”产业的旅游融合发展模式。

此外,凤仪村积极践行“共富模式”,联合周边3个村委会,建设高原特色小浆果数字化研发种植示范区建设项目,项目完成后,村集体收入增收30余万元,激起周边3个村委会1358户村民的增收涟漪,4646人的就业版图在产业链上不断拓展。

▎午后的凤仪村暖意融融,老人围坐餐桌吃着热腾腾的饭菜,游客接待中心的志愿者为露营客人指引路线。凤仪村以标准化建设、规范化管理为出发点,设立党群服务中心、居家养老食堂、专家工作室、游客接待服务中心、新村民议事院坝等公共服务平台,提供贴心服务,多元化保障各类人群需求。

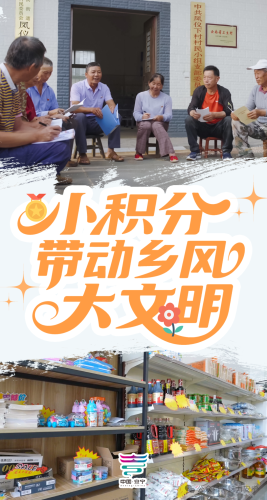

在凤仪村“正能量超市”,村民们正在用乡村治理积分兑换生活用品。为了提高村民参与乡村治理的积极性,凤仪村创新建立了“积分制+正能量超市”机制,积分内容包括学以致用、勤劳致富、宜居环境、邻里和谐、志愿服务、鼓励先锋6个方面17小项内容。通过“达标类得分+奖励加分+物质奖励+精神奖励”模式,把复杂的村级事务规范化、标准化、具象化,将乡村治理由“村里事”变成“自家事”,由“任务命令”转为“激励引导”,切实以“小积分”带动乡风“大文明”。实施五年来,参与家庭达99%,全村积分达20万分以上,有效促进了乡风文明。

从单一作物种植到多肉种植、鲜切花种植、蓝莓种植、蔬菜种植、苗圃培育以及露营文旅六大产业集群,这个古老村落的蜕变,恰是新时代乡村振兴的生动注脚。当党建红与产业绿交相辉映时,凤仪村正以“政治强”聚合力、“产业强”促发展、“保障好”暖民心、“治理好”谋长远,续写着乡村振兴新篇章。

全媒记者:陈思琪 陈书雅 (文/海报) 美编:吴珂 审核:白海 发布:安宁市融媒体中心